本文摘要: 请介绍一下中国历史上各朝代的着装礼仪商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展,丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子,衣料用色厚重。西周时,等级制度逐步确立,周王朝设“司服”、“内司服”官职,掌管王室服饰。辽金元时期服饰辽、金、元时期的服饰既有汉人的礼服制度又有本民族特色。

请介绍一下中国历史上各朝代的着装礼仪

商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展,丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子,衣料用色厚重。西周时,等级制度逐步确立,周王朝设“司服”、“内司服”官职,掌管王室服饰。

辽金元时期服饰 辽、金、元时期的服饰既有汉人的礼服制度又有本民族特色。辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍,着长统靴或尖头靴,下穿裤,腰间束带。

唐代至明代最具时代特色的礼服是常服,它是内有夹层的圆(盘)领连体长衣。此服皇帝与官员均可穿着,前者着黄色,后者以绯、紫、绿色等区别等级。

五品以上,通著紫袍;六品以下,兼用绯丝;胥使以青,庶人以白,屠商以皂,士卒以黄。”关于白、皂(黑色)就是对百姓服色的规定。各朝代的服色禁忌虽有不同,大致上黑、褐、灰、白为百姓的服色。此外,服装的面料选取也是有规定的,百姓只能着布、麻,不能用绫罗绸缎。

请教我国秦汉礼仪问题。

〖壹〗、秦汉时期,是各种封建礼仪制度基本形成的时期。而服饰礼仪主要是用于别尊卑,分等级, 在阶级社会是非常明显的。自古所谓汉承秦制,其实,秦代是封建礼制草创的时期,并没有完全摆脱以前的影响,汉代则将其逐渐完善,形成了一套完整的礼仪制度。

〖贰〗、秦汉礼仪产生的原因有多种因素。统一国家建设:在秦始皇统一中国之后,为了巩固中央集权和统一国家,秦朝开始推行一系列的改革措施,包括制定统一的礼仪制度。这可以促进国家的稳定和统一,加强统治者对人民的控制。

〖叁〗、秦汉至隋唐礼学的主体特征是强调礼仪规范、注重道德修养、追求社会秩序和个人修身齐家治国平天下的理念。强调礼仪规范 在秦汉至隋唐的礼学中,重视礼仪规范是其主要特征之一。人们认为通过遵守礼仪规范可以维护社会秩序和人际关系的和谐稳定。

〖肆〗、除了不杀使者之外,没什么礼仪可讲了。讲道理谁还打仗啊?春秋的时候双方要在阵前讲一通,大致就是被打问,你凭啥打我啊?打人说因为你怎么怎么样,所以打你,有用没用的说一堆。再一个就是不在敌人过河的时候打他,纯属有病。宋襄公就是因为这么二,才被楚国打的跟孙子似的。

〖伍〗、首次派出C,皇位世袭与否与题干的“朝仪”没有关系。而“形成君臣等级”和“确立皇权至上”都是朝仪的直接目的,但这种直接目的背后掩藏的是其本质上要达到的一个效果,即维护君主专制,答案为D。点评:此题难度较大,考查的是学生的分析理解能力,尤其是要分清A、B和D项之间是表象和本质的关系。

〖陆〗、中国礼制史秦汉卷目录文章首先介绍了秦朝的礼仪,这一时期礼仪体系丰富多样。

西汉时拜见皇上的礼仪

妃嫔见到皇帝:妃嫔会在皇帝面前下跪,低头叩首,口中说道:“臣妾给皇上请安。”皇帝则会“起来吧。”妃嫔在得到允许后才会站起来。 臣子见到皇帝:臣子会在皇帝面前下跪,低头叩首,口中说道:“臣某某某给皇上请安。”皇帝则会“平身。”臣子在得到允许后才会站起来。

仪:先平明,谒者治礼,引以次入殿门,廷中陈车骑步卒,卫宫设兵,张旗帜,传言‘趋’,殿下郎中夹陛,陛数百人。功臣列侯诸将军军吏以次陈西方,东向;文官丞相以下陈东方,西向。大行设九宾,庐句传。于是皇帝辇出房,百官执职传警,引诸侯王以下至吏六百石以次奉贺。自诸侯王以下莫不振恐肃敬。

但是,在秦国商鞅变法后,事情开始转折,商鞅变法中明确规定君王的中央集权,以及立战功制度,但是由于商鞅变法损害了旧贵族的权利,于是商鞅被这些贵族打压,而秦国的皇帝是十分支持商鞅的,所以会让贵族不尊敬君王,因此也没有跪拜的形成。

行三跪九叩等礼仪。这些礼仪和程序不仅体现了皇帝的权威和尊严,也反映了当时社会的等级制度和礼仪规范。至于“觐见”这个词,确实在现代汉语中不太常用,但是在古代文献或者古风文艺作品中,这个词经常出现。可能因为古代的礼仪和规矩比较繁琐,所以一些古代用语和词汇在现代逐渐被简化或者淘汰了。

封建社会的礼仪形成于秦朝到了什么得到了加强到了什么开始衰落_百度...

封建社会的礼仪形成于秦朝,到了西汉时期得到了加强,到了清代后期开始衰落。封建社会的礼仪形成于秦朝。公元前221年,秦朝统一中国后,建立起中国历史上第一个中央集权的封建王朝。

礼仪的形成和发展,经历了一个从无到有,从低级到高级,从零散到完整的渐进过程。 礼仪的萌芽时期(公元前5万年-公元前1万年) n礼仪起源于原始社会时期,在长达100多万年的原始社会历史中,人类逐渐开化。在原始社会中、晚期(约旧石器时期)出现了早期礼仪的萌芽。

到秦朝完成统一,实现了对全中国的统治,进而又采取许多措施巩固和发展统一,包括实行一系列的政策,有意识地统一思想、文化,以至于“车同轨,书同文,行同伦”。

春秋战国时期前,中国社会以氏族为基础单位,形成了较为松散的联合体。随着政治力量的集中,贵族阶级的一化,以及地理边界的确定,氏族权力逐渐削弱。部分氏族因之间的争战而灭亡,部分被吸并至更强势的氏族之下。这一变化导致原有的氏族制度开始瓦解,部分氏族权力真空。

隋统一全国后,为了加强中央集权,隋文帝开皇七年(587)废九品中正制,设秀才科。隋炀帝时 又建进士科,以“试第”取士,并创立了以公开考试,择优选才为特征的科举制度。科举制创于隋代,形成于唐 代,发展完备于宋代,强化于明代,衰落于清代,先后绵延1300多年,是中国封建社会中后期的官吏主要铨选 制度。

中国古代的礼仪有哪些

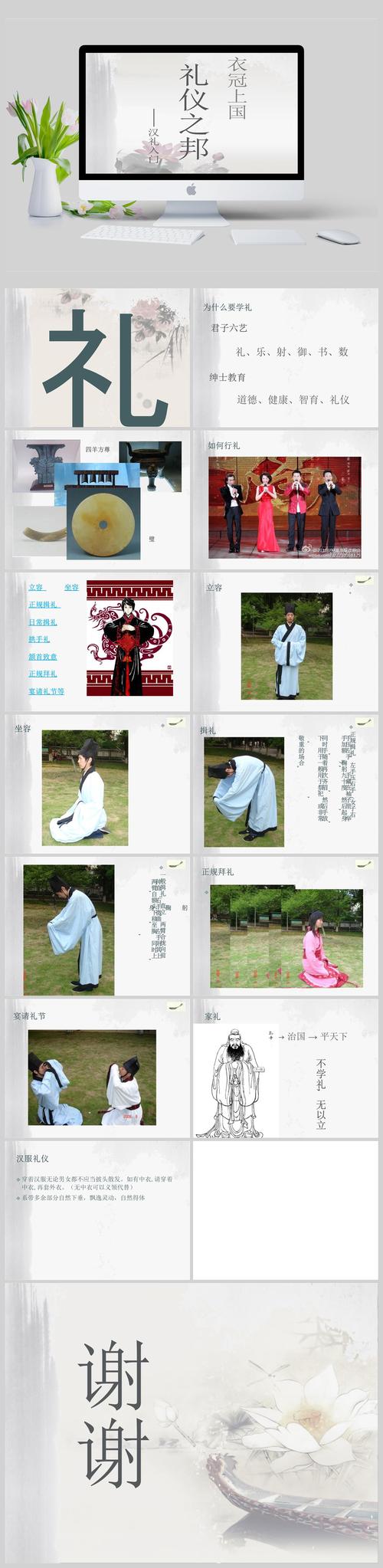

行走之礼。古代常行“趋礼”,即地位低的人在地位高的人面前走过时,一定要低头弯腰,以小步快走的方式对尊者表示礼敬,这就是“趋礼”。传统行走礼仪中,还有“行不中道,立不中门”的原则,即走路不可走在路中间,应该靠边行走;站立不可站在门中间。这样既表示对尊者的礼敬,又可避让行人。

传统礼仪 传统礼仪是中国古代文化的重要组成部分,体现了对长辈、祖先的尊敬和对和谐社会的追求。其中包括:见面礼节:如拱手礼、作揖礼等,是古代人们见面时的一种礼仪方式,表达问候和敬意。

中国古代的礼仪规范广泛涉及祭祀、冠婚、宾客、军旅以及丧葬等多个方面。 在古代中国,礼仪被细分为吉礼、喜礼、宾礼、军礼和凶礼,分别对应祭祀、冠婚、宾客、军旅和丧葬等事宜。 民间通常将礼仪局限于出生、成年、婚姻和丧葬这四大人生礼仪,但实际上礼仪的范畴远不止此。

中国古代礼仪包括吉礼、嘉礼、宾礼、军礼和凶礼,分别对应祭祀、冠婚、宾客、军旅和丧葬等事宜。这些礼仪不仅是日常生活的规范,也是政治和社会秩序的体现。政治类礼仪主要包括祭天、祭地、宗庙之祭,以及对先师先圣的祭祀等。祭天和祭地是始于周代的仪式,分别于冬至和夏至日在国都的南郊举行。

中国传统礼仪有:见面礼节 饮食礼仪 婚礼礼仪 丧葬礼仪 节庆习俗礼仪等。见面礼节 见面礼节是中国传统礼仪中非常重要的一部分,其中包括拱手礼、作揖礼以及拜礼等。拱手礼是一种模仿古人的见面礼节形式,在胸前拱手并微笑以示敬意。

中国古代礼仪有哪些?

中国古代的礼仪规范广泛涉及祭祀、冠婚、宾客、军旅以及丧葬等多个方面。 在古代中国,礼仪被细分为吉礼、喜礼、宾礼、军礼和凶礼,分别对应祭祀、冠婚、宾客、军旅和丧葬等事宜。 民间通常将礼仪局限于出生、成年、婚姻和丧葬这四大人生礼仪,但实际上礼仪的范畴远不止此。

古代礼仪指的是中国古代的礼仪。中国古代的礼主要是指礼制。中国古代有“五礼”之说,祭祀之事为吉礼,冠婚之事为嘉礼,宾客之事为宾礼,军旅之事为军礼,丧葬之事为凶礼。民俗界认为礼仪包括生、冠、婚、丧四种人生礼仪。实际上礼仪可分为政治与生活两大部类。

饮食之礼——饮食礼仪在中国文化中占有极重要的位置,在先秦人们以“以飨燕之礼亲四方宾客”,后代聚餐会饮也常常是一幕幕礼仪活剧。迎宾的宴饮称为“接风”、“洗尘”,送客的宴席称为“饯行”。宴饮之礼无论迎送都离不开酒品,“无酒不成礼仪”。

中国古代礼仪包括吉礼、嘉礼、宾礼、军礼和凶礼,分别对应祭祀、冠婚、宾客、军旅和丧葬等事宜。这些礼仪不仅是日常生活的规范,也是政治和社会秩序的体现。政治类礼仪主要包括祭天、祭地、宗庙之祭,以及对先师先圣的祭祀等。祭天和祭地是始于周代的仪式,分别于冬至和夏至日在国都的南郊举行。

拱手礼 『1』动作:在胸前拢手,由前向后收,呈拱手形。向前推,不躬身。视距离远近,可高,不能低于胸。『2』适用范围:日常相见礼,送别礼。揖礼 『1』动作:在胸前抱手,轻于抱拳,重于拱手。略躬身或不躬身。『2』适用范围:用于日常行礼,敬长上,同学朋友互敬。

古代风俗礼仪常识 春节:此节乃一岁之首。古人又称元日、元旦、元正、新春、新正等。春节习俗一方面是庆贺过去的一年,另一方面又祈祝新年快乐、五谷丰登、人畜兴旺,多与农事有关。元宵节:又称正月半、上元节、灯节。元宵习俗有赏花灯、闹年鼓、迎厕神、猜灯谜等。宋代始有吃元宵的习俗。

我国古代礼仪在西汉时期的代表人物

叔孙通在历史上最大的名气大概是因为他给刘邦制定了朝仪。朝仪这东西是用来规范礼仪的,对于西汉那些建国功臣们来说,要制定这,比上战场杀敌立功难。

西汉初期,叔孙通协助汉高帝刘邦制定了朝礼之仪,突出发展了礼的仪式和礼节(《宰相刘罗锅》)。而西汉思想家董仲舒(公元前179—公元前104年),把封建专制制度的理论系统化,提出“唯天子受命于天,天下受命于天子”的“天人感应”之说。

戴圣,西汉时期的儒家学者,其最主要成就为编撰《礼记》。作为儒家文化的集大成之作,《礼记》详细记录了古代社会的礼仪、习俗和哲学思想,成为后世儒家学者学习的重要典籍。戴圣通过总结和编纂这部著作,为儒家文化的传承和发展做出了重要贡献。戴圣所处的时代,儒家思想正在逐步形成和完善的阶段。

戴姓门楣上镌刻着“注礼名家”的题辞,这源于戴姓的显赫先祖,西汉时期的戴德与他的侄子戴圣。他们共同在后苍研习“礼”,并取得了显著成就。汉宣帝时期,两人都被授予博士的尊衔,彰显了他们的学术地位。

这“三礼”共同构成了中国古代礼仪制度的主体。《周礼》原称《周官》,西汉末年刘歆开始称之为《周礼》。传统上认为是周公旦所著,但现代学者普遍认为它是战国时期的作品。《周礼》分为天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官六篇,分别对应天地四方六合,体现了“以人法天”的思想。

西汉贵族出行礼仪规范和西汉贵族发饰的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于西汉贵族发饰的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~